はじめに

皆さん今日は、珠下なぎです。

今日も来て下さって、ありがとうございます!

さて、先月末、熊本へ行って参りました。熊本県立装飾古墳館の次に、前から気になっていた鞠智城へ!

思った以上にすごいお城でした!

たまなぎの代表作『遠の朝廷にオニが舞う』『神眠る地をオニはゆく』の世界にも関連のあるお城です。

鞠智城とは?

663年の白村江の戦いで、日本・百済の連合軍は唐・新羅の連合軍に敗れ、百済は完全に滅亡します。日本も大きな打撃を受けます。

当時政権の中枢にいた中大兄皇子は、九州北部を中心に大陸からの侵攻に備えた防衛機構を整えました。

壱岐・対馬に整備された烽火(とぶひ=狼煙)のシステム、福岡に築かれた大野城・基肄城、水城などです。

鞠智城は、『日本書紀』には記述はありませんが、『続日本紀』に、「大野城・基肄城と同時に作られた」と記述があります。

鞠智城が作られたのは、標高90ー117メートルの米原台地。

大野城・基肄城と同じく、土塁で城全体を囲み、中に主だった建物を配した、古代朝鮮式山城の作りです。

復元された建物たち

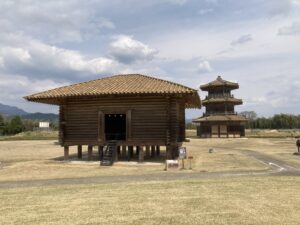

駐車場に車を止めると、ひときわ背の高い、特徴のある建物が目を惹きます。

八角形鼓楼。

この城では、建て替えられた2基の八角形建物跡が見つかっています(建て替え前後で計4基)。韓国の二聖(イーソン)山城でも同じようなものがあり、注目されているそうです。

特別な性格の施設であったことをうかがわせる、八角形という特殊な形であったことから、鼓の音で時を知らせたり、見張りをしたりするための「八角形鼓楼」として復元されています。内部はこんな感じ。

こちらは米倉。ネズミの侵入を防ぐため、高床式になっています。

こちらも倉庫跡。兵舎の近くから見つかったので、武器などを保管する「板倉」として復元されています。

こちらは兵舎。当時の人々の日常的な生活の場に近い建物だったため、兵たちが暮らしていた建物だと考えられているということです。中には当時の国際情勢や歴史などを解説したパネルがあります。

これらをはじめとして、中には何と72棟もの建物があったと考えられているそうです。

建物は復元されていませんが、発掘された礎石群を見ることができます。

土塁

鞠智城は、大野城・基肄城や水城と同じく、版築工法で作られた土塁で囲まれています。

(版築工法とは、土を建材に用い強く突き固める方法で、堅固な土壁や建築の基礎部分を徐々に高く構築する工法です。もともとは黄河流域で発展しました)

今回は時間がなく、土塁までは歩けなかったのですが、また日を改めて行ってみたいと思います。

これは休憩所からの景色。この向こう側に西側土塁があるようです。

休憩所の近くには、桜がきれいに咲いていました。

温故創生の碑

駐車場のすぐそばには、「温故創生の碑」と名付けられた像があります。

これは、鞠智城のシンボルとして平成8年度に建てられました。

中央に見えるのが防人、その前面に防人の妻と子。

左側、妻に隠れているのが、築城を指導したといわれる百済の貴族・憶礼福留(おくらいふくる)。

右側には八方ヶ岳に祈りを捧げる巫女(みこ)をイメージした女性の像が。後ろ側には一対の鳳凰(ほうおう)が立っています。台座には万葉集からの防人の歌と鞠智城の歴史を解説した6枚のレリーフが掲げられています。

憶礼福留の側からみるとこんな感じです。左側に見えるのが一対の鳳凰。鳳凰は、オスが鳳、メスが凰なので、これも雌雄一対なのかもしれません。

憶礼福留は、四比福夫(しひふくふ)と共に、福岡の大野城・基肄城・水城の築城を指導した人物としても知られます。像になっているのは初めて見ました。たまなぎはちょっと興奮しました。

温故創生館の宝物たち

「温故創生館」と名付けられた資料館には、鞠智城後から出土した貴重な資料が沢山展示されてます。

中でもたまなぎが一番度肝を抜かれたのがコレ(レプリカですが)。

銅造菩薩立像。三面の宝冠をかぶり、肩まで髪をたらし、天衣をかけています。手には舎利容器と思われるものを抱えています。

貯水池跡から見つかり、7世紀後半の百済仏の特徴を持つことから、百済で作られて持ち込まれたと考えられているということです。

百済が滅ぼされたのち、亡命貴族が日本に持ち込んだものかもしれません。

それからこちらにもびっくり!

左上は鉄滓。これは「かなくそ」とも呼ばれ、鉄を精錬する際に出る不純物です。これが発掘されるということは、その場所で製鉄が行われていたことを意味します。

上の真ん中は鞴羽口。

これは、炉の中に空気を吹き込むための道具です。ここに革袋などを接続し、一方を炉に突っ込み、革袋を押して中に空気を押し込むのです。鉄の精錬には高い温度が必要なため、酸素を炉に送り込むのは大切な作業です。

右上は漆の付着した土器。左下は砥石。鞠智上の中には、製鉄炉を含む、工房があったと考えられます。

大野城・基肄城のあった福岡県では、工房は統治機構である大宰府のすぐそばにありました。

この鞠智城では、この城の築城後に、この場所を中心に、大宰府や都のような条坊制を備えた、城下町が発展していったことが分かっています。

大野城・基肄城があくまで軍事的な拠点にすぎなかったことを考えると、鞠智城は、福岡で言えば統治機構である大宰府と、軍事拠点である大野城・基肄城が合体したような大規模な施設だったと考えられるのではないでしょうか。

下の写真右は、百済仏と同じく、貯水池から出土した木簡。鞠智城にはレプリカが展示されていましたが、写真は熊本県立装飾古墳館にあった本物です。

「秦人忍□五斗」と書かれています。□は読めなくなった字ですが、「米」だったのではと推定されています。「秦」氏は渡来人の名。このあたりでも一定の地位を得て働いていたことを連想させます。

左は軒丸瓦。花びらのような装飾の施された瓦は、大宰府や観世音寺で出土するものによく似ています。

少し時代はさかのぼりますが、こちらは鞠智城築城以前、古墳時代後期にここにあった集落から出土した生活用品の数々。高坏や盃、盃の蓋など。この台地は、生活に適した場所だったようですね。

おまけ

城内にはカフェもあり、休憩することもできます。

このあたりは栗の産地だそうで、栗を使ったお菓子が沢山。

こちらは栗のパフェ(1200円)。

モンブラン部分は栗の味が濃く、超美味でした。沢山歩いたのでエネルギー補給にちょうど良い。

大野城・基肄城は見学するとなると多少の登山が必要ですが、ここ鞠智城は中心部まで車で行くことが出来、台地に築城されているので主だった部分は平坦。トイレや休憩所も完備されており、体力に合わせてゆっくり見学することができます。建物も復元され、観光地としてしっかり整備されています。

朝鮮式山城の中では、かなり見学者に優しい部類ではないでしょうか。

この場所はたまなぎの作品には出てきませんが、鞠智城と同時に作られた大野城・基肄城は、『遠の朝廷にオニが舞う』の続編である『神眠る地をオニはゆく』に登場します。

(イメージ動画はこちら↓)

興味を持って下さった方はぜひこちらをご覧下さい!

おわりに

・鞠智城は、白村江の戦い後、大野城・基肄城と同時期に、百済人たちの技術指導のもとに海外からの防衛機構の一つとして築かれた朝鮮式山城である。

・大野城・基肄城と同じく、版築工法で作られた土塁の中に建物が並ぶ構造をしている。

・大野城・基肄城と異なるのは、単なる軍事拠点ではなく、地域の政治的中心でもあり、城の築城後、この地域は城を中心に発展した。製鉄も行われていた。

・鞠智城は観光地としても整備されており、体力に自信がなくても見学できる。栗のソフトクリームがお勧め。

最後までお読み下さり、ありがとうございました!