目次

はじめに

皆さん今日は、たまなぎこと珠下(たまもと)なぎです。

今日も来て下さって、ありがとうございます!

今日も高千穂の旅続き。

マイナーだけれど非常に興味深い、瀬織津姫(せおりつひめ)神社です。

天岩戸神社から車で3分、ひっそりとたたずむ瀬織津姫神社

瀬織津姫の名は、知らない方も多いと思います。

記紀には登場しない神様ですから。

一方で、スピリチュアル系に傾倒している方の中には、ピンときた方もおられるのではないでしょうか。

「瀬織津姫が何者か」はとりあえず後回しにしておいて、まずは参拝です。

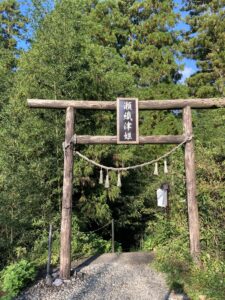

「瀬織津姫」としっかり書かれた鳥居

鳥居は比較的簡素な木製で、塗装もされていません。しかし、しっかり「瀬織津姫」の名が。

説明文もありました。

「全国の神社で、六月末及び十二月末に執り行われる大祓式に於いて奏上される大祓詞に記載されている神様です。永ノ内川と岩戸川が合流した場所であり、普通より多くの瀬が折り重なっている所です。この瀬の勢いが全ての罪穢を海へと流し去って下さる、清め祓えの神として知られます。めずらしい「くだり宮」です。」

下り宮

こちらは確かに鳥居から参道が下り坂になっています。階段がありますが、狭く、かなり急です。

道は曲がりくねっており、柵のはるか下から川のせせらぎが聞こえます。

中にはこんな狭い所も('◇')ゞ

足に自信のない方は絶対やめた方がいいです。怪我をします。

こぢんまりとした本殿、たまなぎがお願いしたものは……?

道を下ること約5分。やっと本殿に着きました。ここで行き止まり。

道の左側は谷になっており、川の流れが見えます。せせらぎ……というにはなかなかの大音量で、川の流れる音が聞こえてきます。

大変な場所にありますが、しっかり掃除されており、お供えもしてありました。

しっかりお参りします。

たまなぎがお願いしたことは、「現状打破」。理由は後でご説明します。

朝1番でお参りしたせいもあると思いますが、誰もおらず、大変清浄な空気に満ちた神社でした。

同行者たちも珍しがっていました。

瀬織津姫とは

瀬織津姫の概要

さて、この瀬織津姫ですが、冒頭に述べたように、記紀に記載がなく、大祓の時に唱えられる祝詞・「祓詞(はらえことば)」に登場する神様です。

神道の「祓詞(はらえことば)」には四柱の神々が登場し、「祓戸四神」と呼ばれています。人々の罪・穢れを祓う神々です。

瀬織津姫は最初の段階で、人々の穢れを水に流す「始まりの祓いの神」とされています。

「瀬」は川の流れ、「織津」は「急流・急瀬」を意味するとされ、瀬織津姫=川の流れを司る女神。

滝や川のほとりに祀られることが多く、「瀧神社」「清滝神社」「水神社」などに名を残しています。

特に伊勢神宮の内宮の別宮「瀧原宮(たきはらのみや)」や「瀧祭神(たきまつりのかみ)」に関係が深いとされます。

謎多き瀬織津姫

一方、瀬織津姫は謎の多い神様でもあります。

一説には、瀬織津姫は、天照大神の荒御魂(あらみたま)=瀬織津姫とする説があります。

しかし、伊勢神宮の公式な神名帳からは長らくその名が見えず、「封印された女神」とも言われるようになりました。

これは、瀬織津姫信仰が古代の水霊信仰・自然神信仰の名残であり、後の国家神道体系から外されたためと考えられています。

瀬織津姫の謎に迫る

消えた瀬織津姫

瀬織津姫の名前は古代の祓詞(はらえことば)などに登場するにも関わらず、平安時代以降の神社祭祀や神名帳(『延喜式神名帳』など)にはほとんど登場しなくなります。『記紀』にも登場しません。

つまり、「古代には祀られていたが、後の時代に表立って祀られなくなった」——この経緯が「封印された」と言われる由来のようです。

瀬織津姫は、もともと自然信仰(アニミズム)的な水神・滝神でした。

古代の日本では、川や滝そのものに神が宿ると考えられており、瀬織津姫はその象徴的存在です。

しかし、奈良時代以降*国家神道体系(天照大神を頂点とする体系)が整備される中で、地方・自然信仰の神々は「整理・吸収」される流れにありました。

結果、瀬織津姫のような自然女神は、伊勢神宮の天照大神信仰の中に“吸収”され、

独立した神名としての祀りが減少したと考えられているようです。

天照大神も、もともと日本の各地で被支配者層が行っていた自然信仰における太陽神でしたが、白村江以後、日本が国家としてまとまるために皇室の最高神に祭り上げられたとの説もあります。瀬織津姫が消えていったのと対照的ですね。

この二柱の神が同一神説があるのも暗示的です。

瀬織津姫は天照大神の荒魂なのか?

この説は、伊勢神道(度会神道)の根本経典である、『天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記』(御鎮座次第記)と、『倭姫命世紀』の記述の一部を、「瀬織津姫と天照大神が同一神であり、瀬織津姫が天照大神の荒魂である」と解釈することができる、というところから来ているようです。

学術的に確立した説ではないようです。

ただ、現世利益的に言えば、荒魂は祟りを成したりする神の荒々しい一面であると同時に、前へ進む力・物事を変える力を象徴するとも言われます。たまなぎが瀬織津姫に「現状打破」をお願いしたのはそういうわけなのでした。

スピリチュアル界隈におけるブーム

近年のスピリチュアル界では、

瀬織津姫は「封印された女神=抑圧された女性性の象徴」と見なされ、ちょっとしたブームが起きているようです。

太陽神=男性的・理性的な神

水の神=女性的・感情的・再生の神

古代においては、自然とともにあった女性的エネルギーが文明・秩序の中で抑圧され、それが「瀬織津姫の封印」として象徴化された、という見方です。

この考えは宗教的・学問的な根拠はなく、象徴的・心理学的な読み解きです。

近年の“瀬織津姫ブーム”も、この女性性回復の象徴としての人気による部分が大きいです。

下り宮の謎

瀬織津姫神社は、全国でも珍しい下り宮=参道より下に本殿がある神社です。

出雲大社も同様です。

出雲大社は大国主命=天津神に征服された国津神であることから、「下り宮は怨霊神を祀っている」という方もおられます。

以前高田崇史氏の著作の中で同様の記述を見たので、下り宮についてちょっとだけ調べてみました。

下り宮は数は多くはないものの、日本全国にいくつかあるようです。その中でも、

①一之宮貫前神社(群馬県富岡市)

②草部吉見神社(熊本県阿蘇郡高森町)

③鵜戸神宮(宮崎県日南市)

の三社が、「日本三大下り宮」として有名です。

祭神は、①経津主神と比売大神②日子八井命③鵜草葺不合命。

①経津主神は、天稚彦の死後、葦原中国を平定するために遣わされた天津神。

②は神武天皇の皇子。③は神武天皇の父。

これらについては、支配者層の神々であり、大国主命のように怨霊神としての性格はなさそうに見えます。

③は本殿が海蝕洞の中にあり、なかなかの絶景のようです。一度行ってみたい。

こちらから画像が見られます→https://tabi-mag.jp/mz0087/

しかし、瀬織津姫神社のように、マイナーな下り宮が存在する以上、下り宮が怨霊神を祀ったものでないとも言いきれません。それを隠すためにあえて三大下り宮は支配者層の神が祀られているが、他の事情で下り宮となったものを選んでいるのかも、とかんぐることもできなくはない。

ただ、今回訪れた神社は、水の神である瀬織津姫を川の近くに祀るために、地形的な事情で下り宮になった可能性もあります。

結論

結論からいえば、瀬織津姫は天照大神を頂点とする、古代の国家神道が成立する過程で消えた神であり、意図的に消されたのか、単に採用されなかっただけなのかは分からない。

瀬織津姫神社は下り宮でしたが、「下り宮=怨霊神」というわけでもなさそうで、下り宮であること一つをとって瀬織津姫が怨霊神であると断ずることはできない。

ということになりそうです。

まとめ

・高千穂にあるマイナーな古社・瀬織津姫神社を訪ねました。

・瀬織津姫は記紀には登場しないが、祓戸四神のうちの一柱であり、祓詞に登場する。

・瀬織津姫は、古代に天照大神を頂点とする神道体系が作られる過程で消えた、謎の多い神様である。

瀬織津姫神社のすぐ近くにある、天照大神をまつる天岩戸神社の訪問記はこちら↓

最後までお読みいただき、ありがとうございました。