はじめに

皆さん今日は、たまなぎこと珠下(たまもと)なぎです。

初めての方は初めまして。心療内科医でゆるく作家活動としております、珠下なぎと申します。

しばらくベルばら記事が続きましたが、本日からまた歴史記事に戻ります(ベルばら記事もまたそのうち書くとは思います)。

今日は、以前から気になっていた、熊本県立装飾古墳館のレポートです。

装飾古墳とは

装飾古墳とは、石棺や石室あるいは横穴墓の内・外面に、彫刻や線刻、彩色により文様や絵画などの装飾を施したものです。装飾古墳は4世紀末頃から7世紀頃まで造られており、全国に765基、その半数以上が九州にあり、熊本県は最も多く、212基があります。次に多いのが福岡県で80基ほどと言われています。九州の装飾古墳の中でも、熊本・福岡でその大部分を占めます。

装飾古墳には、石棺や石室に文様や装飾を線刻や浮き彫りにしたもの、石室の壁に壁画のように文様を描き、彩色したもの、横穴墓の入り口付近の壁に浮彫で人物や盾などを表したものなど、様々なものがあります。

これらの古墳からの出土品や、華麗な装飾古墳の内部の再現を展示したのが熊本県立装飾古墳館。

笑顔が可愛いマスコットが出迎えてくれます。「こだい君」というそうです。

屋上から見えるのは、岩原古墳群。

墳丘全長107m、後円部直径57m、高さ9mの県下最大級の前方後円墳である双子塚古墳を中心に、9基の円墳が点在している、5世紀後半頃の古墳群。

今は緑豊かな公園となっていて、子どもたちがボール遊びをしていました。

地階展示室にあった驚きの碑文

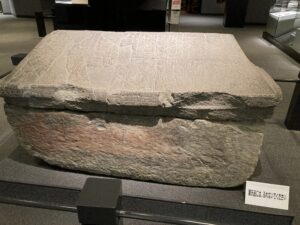

地階には、野外の展示室もあり、こちらには菊池川流域の古墳から発掘された石棺やレプリカが展示されています。こちらは野外展示。

が、が! びっくりすようなものが地階に!

これ、高句麗の好太王の碑文の拓本なんです! まさかこんなところにあるとは!

好太王(広開土王とも)の碑とは、好太王の業績を称えるため子の長寿王が作成したもので、5世紀の作成とされています。倭が4~5世紀に朝鮮半島に進出したという記述がありますが、日本では明治時代まで知られていませんでした。

その後日本帝国軍による改竄疑惑などが持ち上がりましたが否定され、今は5世紀のヤマト王権の対外政策を知るための貴重な資料とされています。

華麗! 再現された装飾古墳の数々

館内の展示室では、県内の主な装飾古墳が精密に再現されており、これらを眺めるだけでも圧巻です。

山鹿市の弁慶ヶ穴古墳。

石室のいたるところに人物・ゴンドラ型の船、馬、鳥、同心円紋などが描かれています。

ゴンドラ型の船は、福岡の装飾古墳によく描かれています。

福岡県筑紫野市の五郎山の古墳の壁画とよく似ている印象を受けました。

こちらは小田良古墳。石室に線刻で同心円や盾が描かれているのが分かります。

こちらはいわずと知れたチブサン古墳。正面の同心円紋が乳房の形に似ていることから名付けられました。

チブサン古墳については以前訪れた時に詳しいレポートを書いていますので、気になる方はこちらをご覧下さい。

千金甲1号古墳。浮き彫りにされた装飾をさらに彩色した豪華なもの。横線により区画された石材に、対角線文と同心円文を交互に刻んであります。

そして、福岡県桂川町の王塚古墳!

ほぼすべての面に文様が描かれ、彩色された豪華な古墳です。しかも玄室の奥には、星宿図が描かれており、それは高句麗墳墓の真坡里4号墳の天井画と酷似することが明らかにされています。

朝鮮半島と日本で、墳墓の壁画を描く絵師集団が同一であったか、相互に交流があったことを示す貴重な資料なのです。

これは、昨年古代史フォーラム『筑紫君磐井の乱の実像に迫る』で聞いたお話です。詳しくはこちらをご覧下さい↓

ここ装飾古墳館では、熊本県内の主だった装飾古墳が再現され、一度に見ることができます。こんなところはなかなかない! 穴場です。

貴重な出土品の数々

他にも、貴重な出土品の数々が展示されていました。

鴨籠古墳の石棺。5世紀後半のもの。

石室には装飾はなく、石棺に直線と弧線で表現する直弧文が描かれています。これには悪霊の侵入を防ぐ意味があったとのこと。

この石棺は、岩戸山古墳の石製表飾と同じ、阿蘇の凝灰岩で作られています。

山鹿市にある臼塚古墳の石人。かなり大きいです。2メートル近くはあるでしょうか。

武人の姿をしていますが、頭がありません。岩戸山古墳の石人は、磐井の乱が制圧された時に叩き割られたことが風土記に記されていますが、それと同様に破壊されたのかもしれないとのことでした。

それから、おなかのあたりを見て下さい。うっすらと赤色が残っているように見えます。かつては彩色されていたのかもしれません。

おや、こちらの方はどこかで見たぞ!

と思っていたら、昨年九州歴史資料館で開催された『筑紫君一族史』に出張してきた方でしたね。

ここがおうちでしたか。

熊本県菊池市の木柑子高塚古墳出土の石人さんたち。こちらは、左のものでも1メートルほど。

こちらも破壊された跡があります。真ん中と右のものは、そのふっくらした腹部から、女性か力士と考えられているようです。

華麗な装飾品の数々。ビーズなどは現代のものと言われても分からなさそうです。

おまけ~古墳カレーとドングリクッキー

装飾古墳館はとにかくすごいボリュームで、ゆっくり見たら2時間くらいは軽くかかりそうでしたが、お昼になったので隣の鹿央物産館「やすらぎ館」へ。

地元の食材を使っただご汁や高菜チャーハンなど、おいしそうなメニューが並んでいますが、たまなぎは前から目を付けていたこれを頂きました。

双子塚古墳カレー!

装飾古墳館のすぐ横の岩原古墳群の中心となる唯一の前方後円墳・双子塚古墳を模したカレー。

古墳カレーはあちこちにありますが、ここの古墳カレーは双子塚古墳のちょうど500分の1の大きさになるように作られているというこだわり。さらに、さらに!

なんと、スプーン(右上)がスコップの形になっており、これで発掘すると、中から、唐揚げ・栗・カシューナッツが出てきます!

カシューナッツは勾玉のつもりだそうです。形が一緒。

実はこれをXに投稿しましたら、初のいいね3000越えを頂きました。4000に迫る勢いです。

確かにこれは楽しいですね!

デザートのどんぐりクッキーも美味。

もちろん、縄文人が食べていたものよりずっと甘く食べやすくはなっていると思うのですが、どんぐりを食べたことのないたまなぎには新鮮でした。

あっさりした栗のクッキー、という感じでした。癖もなく、美味しかったです。

装飾古墳館は、すごい量と質の展示の割には人も少なく、ゆっくり過ごせる穴場です。

まとめ

・装飾古墳は石棺や石室・入り口などに彩色やレリーフ・線刻などを施して飾った古墳のことで、半数以上が九州にあり、その多くが熊本・福岡に集中している。

・熊本県立装飾古墳館は、熊本県内の主だった装飾古墳のレプリカが展示されており、一度に見ることができる。

・装飾古墳館に隣接する鹿央物産館「やすらぎ館」の古墳カレーは、双子塚古墳の500分の1の縮尺で作られており、お勧め。

最後までお読み下さり、ありがとうございます。