目次

はじめに

皆さん今日は、たまなぎこと珠下(たまもと)なぎです。

今日も来て下さって、ありがとうございます!

高千穂を巡る旅のレポートも6回目。

今回は、ついに登場、九州の鬼・鬼八です!

鬼八伝説概要

ここでざっと鬼八伝説のおさらいです。高千穂に伝わる鬼八伝説の概要は次のとおり。

鬼八(きはち)は、宮崎県高千穂町に伝わる鬼(悪神)。

古代、高千穂を荒らし、村人を苦しめていたと伝えられています。

これを退治したのが**三毛入野命(みけぬのみこと/三毛野命)**とされ、神武天皇の兄弟(または近縁神)とも伝わります。

退治の際、鬼八は三毛入野命により討たれ、首・胴・手足を別々の場所に埋めたという伝説が残ります。

鬼八伝説については、阿蘇にも伝わっており、細部がやや異なります。二つの伝説の違いについてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい!↓

それでは、今回たまなぎが巡った鬼八に関する史跡についてのレポートです。

高千穂神社の鬼八像

高千穂神社の本殿を右手から裏に回ると、「鎮め石」の左手の回廊に、鬼八と三毛野命の彫像があります。

三毛野命が足元にひざまずき、両手を縛られているのか降参のポーズをとっているのか、無抵抗の鬼八に剣を突き付けている構図。

巨大で勇壮な三毛野命に対して、鬼八は小さく、無力に描かれています。

まあ、三毛野命は高千穂神社の御祭神ですからね。

ただ、たまなぎは思いました。あの鬼八が、あんなに小さかったはずはない!

その理由は、高千穂峡にあります。次の項で説明します。

高千穂峡に残る鬼八の足跡

鬼八の力石

高千穂峡は、国の名勝・天然記念物に指定されている峡谷です。

太古の昔、阿蘇山の火山活動によって噴出した火砕流が冷え固まり侵食された断崖がそそり立つ峡谷で、高いところで100m、 平均80mの断崖が東西に約7キロに渡って続いており、昭和9年には「五箇瀬川峡谷」として国の名勝・天然記念物に、 昭和40年には祖母傾国定公園の一部に指定されています。

峡谷内には日本の滝百選に指定されている名瀑「真名井の滝」があり、高千穂峡のシンボルとなっています。(高千穂峡 | 観る | 高千穂町観光協会【公式】 宮崎県 高千穂の観光・宿泊・イベント情報)より)

この峡谷にどどーん! と鎮座ましましているのが鬼八の力石。

推定何と200トン!

三毛野命と鬼八が力比べをした時に、鬼八が投げたと言われています。

写真では大きさが伝わりにくいですが、めちゃくちゃ大きいです。しめ縄が全長5.7メートルとのことですから、横幅は3メートル近い、巨大な凝灰岩。

こんな巨大な石を投げ飛ばした鬼八が、あんなにチビなわけがなかろう(ガオオオオッ……)!

敵対する者、屈服させたものをを卑小に描くのは勝者の習わしとはいえ、あれはないと思ったたまなぎなのでした。

鬼の岩屋

高千穂峡の神橋から、遊歩道と反対側を望むと、右側に岩のくぼみと手すりが見えます(画面中央)。

ここが鬼の岩屋のようです。鬼八たち、鬼が棲んでいたとされる場所。残念ながら、近くまで行くことはできませんでした。

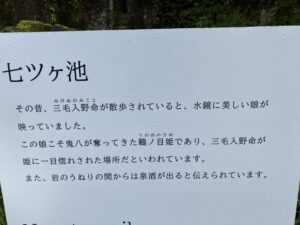

七ツヶ池

ここは、鬼八の妻・鵜目姫(別名アサラ姫とも)がその姿を池に写したので、三毛野命が鵜目姫に一目ぼれしたという池。鬼八に捕らえられていた鵜目姫を三毛野命は救い出し、自分の妻にしたと言われています。

しかし、鬼八の妻については地元ではまた別の話が伝えられています。こちらでは、鬼八とアサラ姫は、仲睦まじい夫婦だったと言われています。気になる方はこちらをご覧下さい↓

鬼八塚

分かり易い首塚

さて、次はいよいよ鬼八塚。殺された鬼八が、何度でもよみがえるので、頭・胴・手足をばらばらにして埋めた(ひどい)と伝えられる塚です。

このうち、胴塚は旅館「神仙」(高級旅館!)」の敷地内にあるため、今回はパス。

首塚は、高千穂神社から歩いて5分ほど、シャトルバスのバス停方向に向かうと左側にあります。標識もありますので分かり易いです。

読みにくくなっていますが、横に石碑も立っています。

案内板にはこう書かれています。

神武天皇の兄三毛入野命は、神武建国の途中で、もとの国高千穂にご帰還され、留守中にこの地方を支配していた鬼八荒神との間で激しい戦いが繰り広げられました。鬼八荒神は命に退治されましたが再び生き返り、抵抗して暴威をふるったので命は神体を三つに斬って三か所に分けて埋めました。この場所は首塚と伝えられています。荒ぶる神鬼八は霜宮といい、寒霜を司ったので、今では農耕や厄除けの神として尊敬され日向・肥後地方の里人の信仰を集めております。

昔から鬼八荒神の霊を慰めるため毎年16歳の少女が人身御供としてささげられていましたが、天正年間岩井川の城主甲斐宗摂の遺言により、初狩りの猪一頭、米飯三石三斗三升三合が代わりに供えられて以来この神事は高千穂神社の猪々掛まつりとして現在も伝えられています。

人身御供に少女を捧げていたとはなかなか残酷。

阿蘇地方で一人の少女が鬼八の霊を慰めるために60日間神殿にこもって火を焚くという「火焚き神事」とは対照的です。

それほど鬼八は強く、またその恨みは深いと考えられていたということでしょう。

阿蘇と高千穂では鬼八伝説に若干の相違がありますが、たまなぎはどちらかというと、高千穂の伝説の方が実際に近かったのではと思います。

手足塚を探して熱中症に……?

さて、高級旅館に泊まりもしないのに電話して「胴塚」を見せて下さい!という勇気はなかった(笑)たまなぎ。

実は、手足塚も「非常に分かりにくい」「見つけられなかった」「山の中にある」などという情報を事前に得ていたので、最初はあきらめるつもりでした。

しかし、しかし!

二日目、アマテラス鉄道(詳細は後日)の出発前に、1時間弱の空き時間が発生。

手足塚を諦めきれなかったたまなぎ。検索すると、手足塚は徒歩12分とあるではないですか!

「帰り運転しなきゃいけなのに、何かあったらどうするの⁉ やめときなさい!」と同行者に首根っこ引っ掴まれましたが、「鉄道の出発までには戻るから! 見つからなかったら無茶はしないから! お願い!」と振り切って、単身グーグルマップに従って手足塚へ。

12分くらいなら楽勝と思っていたのですが、思った以上に勾配がきつい。

目印の高千穂高校が見えるまで、約10分あまりかかりました。

高千穂高校と道を挟んで向かい側に、山があります。グーグルマップに従って従って、山すそを歩きますが、「ここで曲がりなさい」のマークがあるところに、「道がない」のです!

諦めきれず、もう1分だけ山すそを歩くと、ありました!斜めに登る山道が!

今来た方向に戻るように伸びている山道。

ここを5分ほど登ると、ありました!

まるで手足を模したように、細長い石で作られた塚。

確かにこれは分かりにくい。ココに来るまで看板一つなく、山道もなかば草でおおわれていました。

しかし、塚の周囲には草は生えておらず、お供えもしてあり、地元の方が大事にされていることが伝わってきます。

しっかり手を合わせ、写真を撮らせて頂き、さあ、帰るぞ!

この時点でアマテラス鉄道の出発時間まであと30分。

グーグルマップ上では所要時間は12分ですが、山道でもあり、15分以上はかかる。

焦って戻り始めましたが、この日気温は30度超。だんだん動悸や息切れがしてきます。

辛うじてアマテラス鉄道出発10分前に滑り込み。水は持っていましたが、飲んでもなかなか動悸は治まらず。熱中症の症状です。

ヤバい。

そこでたまなぎ、アマテラス鉄道が出発すると、トンネル内で人が見ていない隙に、こっそり手持ちの水を襟元から素肌にかけて体を冷やすという荒業に出ました。

水を飲むとそれが汗になって体が冷えるまでに時間がかかりますが、この方法だとすぐに気化熱で体温が奪われ、体が冷える。すると瞬く間に熱中症症状は治まり、事なきを得ました。

さいごに

神話の時代に退治された九州の鬼。

その足跡を見ることができて、鬼好きとしては大満足でした。

あやうく熱中症になりかけながらも手足塚を見つけたのもいい思い出になりました。

最後までお読みいただきありがとうございました。